こんにちは、山キャン情報室 管理人の亀太郎です。

誰でも知っている世界最高峰の標高8840mのエベレスト。

3000m級の北アルプスでも、酸素が薄くて頭がクラクラするのに、8000mとか想像もつきませんよね。

ここでは、エベレスト登頂の歴史を調べると酸素ボンベの軽量化が重要な役割を占めていたので、その内容を紹介します。

- この記事を書いている人

登山歴:2007年~キャンプ歴:1995年~

- 九州の大学卒業後、愛知県の自動車会社で車体構造の研究に従事する傍ら、1995年からデスクワークのストレス解消にオートキャンプを始める。

2007年からは、「山頂でテント泊をしたい」との単純な発想から、登山を独学で学び(一時期、山岳会に所属)、今はソロテント泊主体に活動中。

そんな経験もふまえ、大手メディアでは取り扱っていないノウハウや小ネタ情報を発信しています。

エベレストではなぜ酸素ボンベが重要な役割を占めるのか?

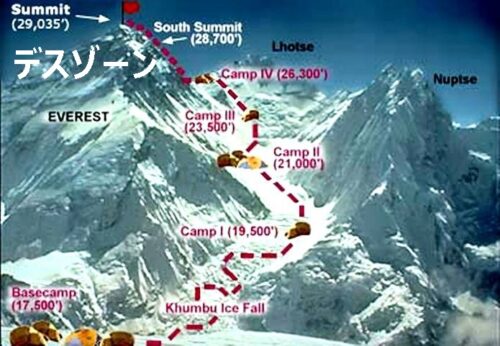

エベレストで有名な「デスゾーン」。

上の写真にある登山経路の最上部で、「デスゾーン」は標高8000メートルを超えた地点を指し、空気が極端に薄く、酸素濃度は地上の3分の1程度。

なので、このデスゾーンでは一般的には酸素ボンベは必須で、酸素ボンベが切れた瞬間に意識を失うということはないが,低酸素血症に陥る可能性は大。

ただ、持ち運べる酸素ボンベには限界があり、いかに酸素ボンベを持ち歩けるかが成否を決めるようです。

登頂の歴史と酸素ボンベの軽量化

1953年の初登頂から現在までのエベレスト登頂の歴史を酸素ボンベの軽量化と絡めて整理してみました。

①1953年のヒラリー人類初登頂の栄冠には酸素ボンベの軽量化も背景にあった

1952 年にスイス隊が中国のチベット侵攻の影響で,南面ネパールからのルートから試みたが,不完全な酸素ボンベが原因で,8550mで敗退。

そこで翌年の1953年に、イギリスのジョージ・ハントが軽くて耐久力のある酸素ボンベを開発。

そのボンベを有効に活用したヒラリーとテンジンが人類初のエベレスト登頂に成功。

エベレスト初登頂には酸素ボンベの軽量化が背景にあるとはビックリ。

②それ以来酸素ボンベは常識になるも、1978年に酸素ボンベなしでメスナーが登頂

ヒラリーが登頂した後、ヒマラヤ8,000m級での酸素ボンベは常識に。

1970年日本山岳会のエベレスト登頂でも,完成度の高い酸素ボンベが平林克敏隊員によって開発され,植村直己隊員らが登頂に成功。

ただ,酸素補給無しで無酸素登頂は世界の登山家の夢となり、1978年にライホルト・メスナーが人類初のエベレスト無酸素補給登頂に成功。

人類はどこまで貪欲なのかって感じですね。

③2000年頃からさらなる酸素ボンベの軽量化が進み、爆発的にエベレスト登頂者を増やすことになる

2000年頃からシェルパなどによるガイド登山が始まり、登頂者が一気に増えて2017年までの統計では年間415名が登頂している。

その背景にも酸素ボンベの軽量化が絡んでいました。

軍用機に搭載されていたソ連製の超軽量酸素ボンベが市場に出まわるようになってきてたんです。

2014年は、ほとんどのエベレスト登山隊がロシア“POISK”社製造の酸素ボンベを使用。

).jpg)

そのボンベは容量 4L で重量 3.5kgで、先ほど紹介した1970 年日本山岳会エベレスト隊が使用していたものと比べて、約半分の軽量化が図れているらしいです。

多くの登山者がエベレストに登れる背景にも軽量化が絡んでいたなんて、またまた、ビックリでした。

ただ、信じられませんが、行動途中の盗難事件も多発してるそうです。

以上、人類の酸素ボンベとの格闘の歴史について紹介しましたが、いったい、登頂までにどれぐらいの酸素ボンベを使うのか調べてみました。

登頂までにどれぐらいの酸素ボンベを使うのか?

.jpg)

酸素ボンベ1本あたり4Lの酸素が入っている。

ボンベの寿命は最大5時間で、個人差にもよるが、登頂までに使う本数は、登山者一人当たり平均7本。

3.5kg/本×7本=25kg。

なんと、一人当たり25kgの酸素ボンベを荷揚げしないと頂上に立てない計算になります。

なんか、気が遠くなりそうな(笑)。

まとめ

以上、エベレスト登頂の歴史を調べると酸素ボンベの軽量化が重要な役割を占めていた内容を紹介しましたが、いかがでしたか?

エベレストに酸素ボンベの軽量化が絡んでいるとは思いもしませんでした。

テクノロジーだけでは語れないほど過酷な登山だとは思いますが、皆さんの今後の登山の参考になれば幸いです。