こんにちは、山キャン情報室 管理人の亀太郎です。

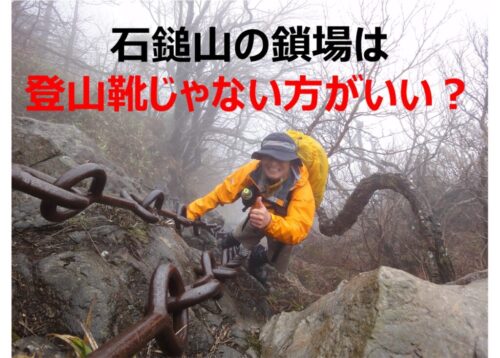

四国にある西日本最高峰の石鎚山(標高:1982m)は霊峰として有名。

特に、ユニークな「鎖場」が登山者にとってはあこがれの的ですが、そんな「鎖場」を攻略するにはスニーカーがいいという噂も。

ここではそんな噂が本当なのか、実体験を通して難易度の高い鎖場を攻略する靴選びを紹介します。

本記事では、ブロ友のamebaブログ「お山に登ろう」のKanaさんの写真・動画でも補足させていただいてます(Kanaさん了承済み)。

- この記事を書いている人

登山歴:2007年~キャンプ歴:1995年~

- 九州の大学卒業後、愛知県の自動車会社で車体構造の研究に従事する傍ら、1995年からデスクワークのストレス解消にオートキャンプを始める。

2007年からは、「山頂でテント泊をしたい」との単純な発想から、登山を独学で学び(一時期、山岳会に所属)、今はソロテント泊主体に活動中。

そんな経験もふまえ、大手メディアでは取り扱っていないノウハウや小ネタ情報を発信しています。

石鎚山の鎖場はなぜ難易度が高いのか実体験から解説

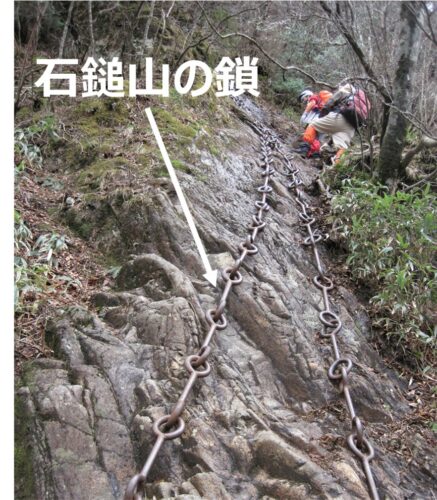

石鎚山の鎖場の長さ

頂上の弥山まで3か所+1か所あります。

- 試しの鎖:67m(登りと下りあり)

- 一の鎖:33m

- 二の鎖:65m

- 三の鎖:68m(ほぼ垂直で、登り切ったところが奥之宮頂上社)

鎖の大きさがアルプスで経験するものと全く違う

アルプスなどで経験する鎖ってこんな↓感じですよね。

でも、石鎚山の鎖って形状が全く違う。

その理由は、石鎚山の鎖は240年以上前から存在しており、日本アルプスなどの鎖場とは異なり,「難所」だから鎖を付けたのではありません。

石鎚山の鎖は「修験者の行場」として掛けられている。

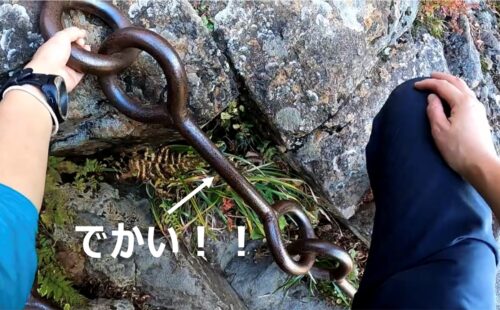

鎖の形状が絶妙でデカイ

昔の技術でつくったものなので、安全を確保するためだからなのかよくわかりませんが、とにかくデカイ。

鎖というよりダンベルみたい(笑)。

これなら切れる心配もないでしょうが、このデカさを活かした登り方があるんです(後から紹介しますね)。

所々に足休めポイントはあるが。。。

鎖場の所々には、こんな「円形のリング」がついている所も。

240年以上前から付いていたのかは定かではありませんが、ここに足を掛けると安定していて格好の足休めポイントに。

丸だけじゃなく、こんな↓「三角形の足置き」も所々にあります。

注意:足休めポイントは、忘れた頃に出てくる程度なので期待しない方がいい!

特に「三の鎖」はほぼ直角で足場の確保が難しい

「三の鎖」は入り口から勾配はほぼ垂直。

石鎚山には鎖場の全てに「う回路」がありますので、怖いと思ったら、う回しましょう。

こんな↓勾配のきつい場所では、鎖が唯一の「頼りの鎖」に。

こんな↓感じで、鎖そのものに足をかけて登らなければいけない場合も。

そんな時は、鎖の輪っかに足先をつっこみたいものですよね。

でも、登山靴では足先が広くて、鎖の輪っかに足をつっ込めない。

上の写真の女性の同行者の登山靴はギリギリ入っていたようですが、僕の登山靴は全く入りませんでした。

彼女もギリギリ入る程度だったので、中途半端に輪っかに足を掛けて登るのは危ないので、足場の確保に手間取ってました。

次に、そんな難易度の高い鎖場を攻略するための靴選びを紹介します。

石鎚山の登山はスニーカーがいいとは本当?

修験者さんは「地下足袋」で登っている

石鎚山の鎖は修験者さんの修行の場。

でも、修験者さんは「地下足袋」なので、鎖に足先をつっ込んでスイスイ登ってました(;^_^A

持論ですが、石鎚山の鎖はそもそも修験者さんの「地下足袋」に合わせて作られたんじゃないかと。

「スニーカー」なら鎖に足先を掛けれるが。。。

「地下足袋」なら足裏感覚もわかっていいと思いますが、山ガールさんには「地下足袋」は合わないでしょうし、現代の靴で鎖に足をつっこむには、確かに足先の細いスニーカーがいいかもしれません。

なので、石鎚山の登山はスニーカーがいいという噂があるのも納得できる。

でも、スニーカーはソールのグリップ力がなく滑る可能性もあるので、個人的にはおすすめできません。

個人的には「トレランシューズ」がおすすめ

石鎚山は鎖場だけではなく、一般の登山道もあります。

なので、登山道でも使えて足先の細い靴でもあるトレランシューズがおすすめ。

こんな↓靴ね。

トレランシューズは登山用品店で山ほど売ってますので、足先の細いものを探してみてください。

最後に、トレランシューズを実際に使ったブロ友さんの記事を紹介します。

トレランシューズを使った「鎖に足先つっこみ作戦」で鎖場を攻略

ブロ友のKanaさんはトレランシューズで「鎖に足先つっこみ作戦」と命名して、見事に鎖場を攻略してます。

上の写真のように、すっぽり鎖に足が入っている。

- ベテランさんとは、厳冬期の剣岳やマッターホルンなどを攻略しているブロ友の「くまこくますけ」さん。

- Kanaさんの石鎚山山行に同行されましたが、「トレランシューズが絶対いい」って推奨されたとのこと。

- 「くまこくますけ」さんはマッターホルン登山はガイド同行でも、体力面・技術面で難易度高いでも紹介しています。

「鎖に足先つっこみ作戦」だと、こんな↓余裕のポーズも取れちゃうようです。

写真じゃ分かりにくいって方は、この↓KanaさんのYouTubeを見ていただければ一目瞭然。

- ハイシーズンは避けた方がいい:人気の山なので鎖場が大渋滞することもあり、安全面を考えるとハイシーズンを避けるとか、早朝に登るとか、など考えた方がいいです。

- 雨天時は避けた方がいい:僕の時は小雨模様で、鎖だけじゃなく岩もツルツル滑って苦戦しましたので、できるだけ避けましょう。

- 「試しの鎖」で怖いと思たら「う回路」を使いましょう

まとめ

以上、石鎚山の登山はスニーカーがいいとは本当?と題して、難易度の高い鎖場を攻略するための靴選びを紹介しましたが、いかがでしたか?

「登山靴じゃない方がいい」っていう話も奇妙ですが、石鎚山の鎖場を登ってみようと思われている方の参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。