こんにちは、山キャン情報室 管理人の亀太郎です。

紀伊半島の大台ヶ原はハイキング感覚で歩ける百名山。

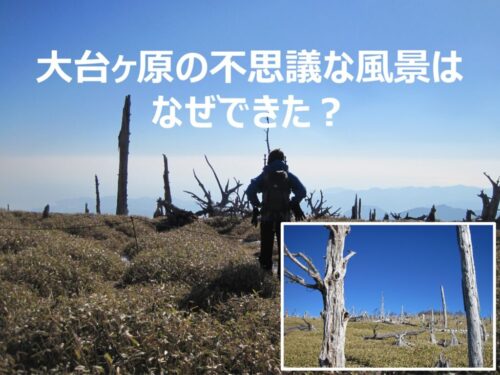

特に、正木峠の木道付近の枯れ木は神秘的な感覚にとらわれます。

ここでは、大台ヶ原の枯れ木はなぜできた?のか調べるとそこには悲しい歴史があったので、紹介します。

現地に説明看板もありますが、これから行く方や見逃した方は必見です~

- この記事を書いている人

登山歴:2007年~キャンプ歴:1995年~

- 九州の大学卒業後、愛知県の自動車会社で車体構造の研究に従事する傍ら、1995年からデスクワークのストレス解消にオートキャンプを始める。

2007年からは、「山頂でテント泊をしたい」との単純な発想から、登山を独学で学び(一時期、山岳会に所属)、今はソロテント泊主体に活動中。

そんな経験もふまえ、大手メディアでは取り扱っていないノウハウや小ネタ情報を発信しています。

大台ヶ原とは?

奈良県と三重県の県境に位置している大台ヶ原(最高峰は日出ヶ岳(1695m))。

車のアクセスも良いので観光客も多く、頂上にはこんな↓展望台があり、天気がいい早朝は運が良ければ富士山が見える事でも有名。

また、大蛇嵓(だいじゃぐら)は目の前に1000mの谷底の有る断崖絶壁で、大台ケ原の絶景スポット。

そんな大台ヶ原ですが、ここではその話題ではなく、僕の感じた大台ヶ原の不思議な枯れ木について調べてみました。

大台ヶ原の正木峠はなぜ枯れ木ばかりなの?

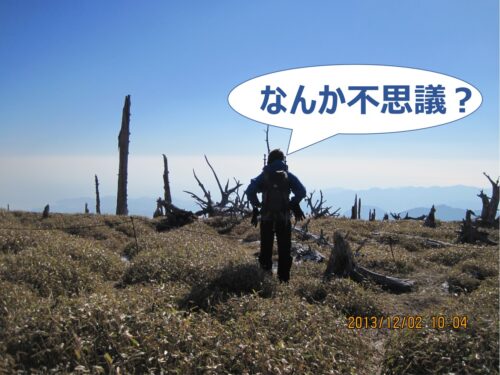

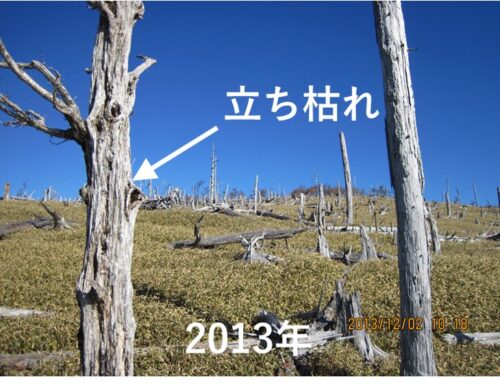

日出ヶ岳から正木峠に下る木道からは、白骨化した立ち枯れた木がたくさん立ってます。

こんな風景は他の山では見たことなく、なんか不思議に思いませんか?

なぜ、枯れ木ばかりなのか調べると、悲しい歴史がありましたので、次に紹介します。

大台ヶ原の枯れ木は伊勢湾台風とその後の乾燥化で出来た

枯れ木が多い要因について、順を追って紹介します。

始まりは伊勢湾台風による倒木

始まりは1959年の伊勢湾台風。

それまでは、多雨地帯ということもあり、うっそうとした森林だったそうです。

それが、超大型の伊勢湾台風により大量の木が倒木。

でも、その4年後は、倒木にも苔が生えて、こんな↓苔むした森林だったそうです。

この頃は、まだ森は生きていました。

倒木を搬出したことにより乾燥化が始まる

その後、なぜか倒木を搬出してしまう。

その倒木の搬出を契機に地面は乾き始め、苔類が衰退し、ササ類が繁茂し始める。

倒木から40年後の姿はこんな↓感じ。

すっかり苔がなくなってササに覆われてます。

1961年の大台ヶ原ドライブウェイの開通により、登山者が増えて踏み荒らしたことも、衰退を加速したようです

そして、残った木々は立ち枯れて白骨化した

乾燥した台地では、後継樹も育たず、どんどん衰退し、倒木から50年後の姿はこんな↓立ち枯れた姿に。

上の写真は僕が行った2013年のものですので、今はもっと衰退しているかもしれません

立ち枯れた木々は幻想的な風景なので撮影スポットですが、そんな枯れ木がなくなるのも時間の問題の様です。

倒木を搬出した当時は、その影響がどれほどになるのかわからなかったんでしょうが、なにか悲しい歴史ですよね。

次に、枯れ木の近くにあるもう一つの不思議な光景について紹介します

樹木の下の方の葉っぱがない光景は増えすぎた鹿が要因

もう一つ不思議なのが、樹木の下の方の葉っぱがないこと。

下枝が一定の高さでそろっていて、なぜか、遠くまで見わたせてしまいます。

増えすぎた鹿が要因

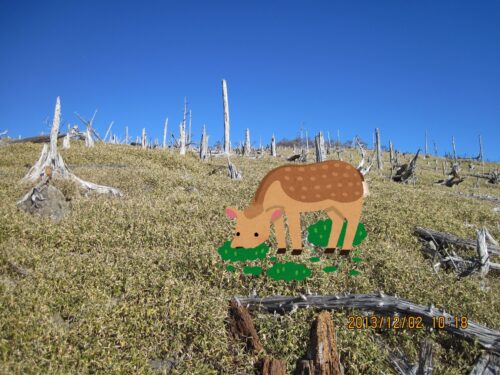

要因は増えすぎた鹿でした!

大台ヶ原には、通常よりもはるかに多い密度で鹿が生息しており、僕が行った時もいたるところにいました。

苔むした森林には鹿はあまり生息しないそうで、鹿が増えた理由は、ササを主食とする鹿に好都合な環境を与えたため。

そんな鹿さんが、不思議な風景を作ってくれています。

なぜ、下に葉っぱがないの?

写真じゃわかりにくいかもしれませんが、植木屋さんが手入れしたように、一定の高さで葉っぱがない。

調べてみると植木屋さんの正体は鹿で、「ブラウジングライン」と呼ぶそう。

鹿は木の葉も食べるので、首がとどく範囲の葉っぱがなくなる。

なので、木の下のほうは葉がなくなり、上のほうに葉が残り、線を引いたように森に葉の境界線ができるというわけです。

この境界線を「ブラウジングライン」と呼ぶそうです。

これって、増えすぎた鹿が起こした森の芸術ですが、嬉しいような悲しいような。

大台ヶ原に分布しているミヤコザサは高さは本来は50~100cmのはずですが、ササ原というよりも草原。

これって、増えすぎた鹿がササの頭をどんどん食べて、だんだん短くなり、草原のようになっているらしい。

鹿さん、食べすぎ~~

まとめ

以上、大台ヶ原の枯れ木はなぜできた?のか調べると、そこには悲しい歴史があったので、紹介しましたが、いかがでしたか?

もし、台風による倒木の搬出さえしていなければ、大台ヶ原 正木峠の景色も全く違うものになっていたかも。

そう思うと、自然って大切にしなくちゃいけないなって感じます。

最後まで読んでいただきありがとうございます。