こんにちは、山キャン情報室 管理人の亀太郎です。

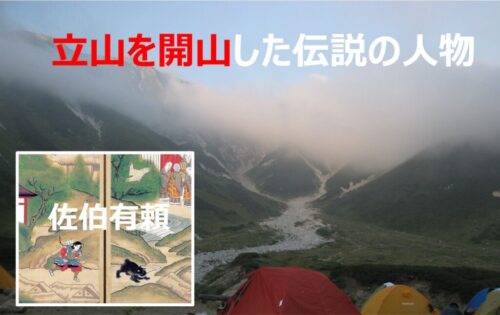

誰でも知っている『立山』。

そんな『立山を開山したのは誰なんだろう?』って調べてみると、『佐伯有頼(さえき ありより)』という人物らしい。

ここでは、そんな佐伯有頼(さえき ありより)とはどんな人なのか調査したので紹介します。

- この記事を書いている人

登山歴:2007年~キャンプ歴:1995年~

- 九州の大学卒業後、愛知県の自動車会社で車体構造の研究に従事する傍ら、1995年からデスクワークのストレス解消にオートキャンプを始める。

2007年からは、「山頂でテント泊をしたい」との単純な発想から、登山を独学で学び(一時期、山岳会に所属)、今はソロテント泊主体に活動中。

そんな経験もふまえ、大手メディアでは取り扱っていないノウハウや小ネタ情報を発信しています。

立山を開山した人物にはいろんな説がある

そもそも『開山』とは?

今回のテーマである『開山』とは何か?

開山とは、未踏峰の山に登り、そこで神仏を迎え聖地化すること。

なので、初登頂とはちょっと違った意味合いがありますよね。

立山を開山した人物にはいろんな説がある

そんな立山ですが、開山した人物は誰なのかいろいろと調べてみると、概して3つの説がある様です。

- 佐伯有頼

- 佐伯有若(有頼の父)

- 無名の狩人

ここでは、最も有力な『佐伯有頼』について、深堀しました。

佐伯有頼(さえき ありより)とはどんな人?

いつ頃の人?

佐伯有頼の生まれは、今から1350年前の676年と言われています。

大化の改新が645年なので、飛鳥時代から奈良時代にかけての人ですよね~

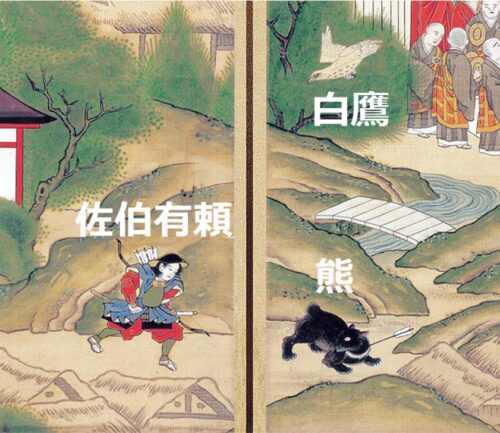

熊と白鷹の伝説

佐伯有頼にまつわる『熊と白鷹の伝説』というがあります。

概要はこんな感じ↓

- 越中の国の城主である「佐伯有若」の息子「佐伯有頼」がいました。

- 701年、父が大切にしていた白鷹をもって狩りに出かけましたが、その最中に山の方へ逃げてしまいました。

- 探しに行った有頼は、苦労しながらも白鷹を見つけ出したところに、熊が現れ白鷹は逃げてしまいました。

- その後、熊が襲いかかってきたので矢を射ったところ、矢は熊の月輪に命中しましたが、絶命せず、熊が逃げていきました。

- 有頼はその熊の血の跡を追い、立山山中で熊と白鷹を見つけました。

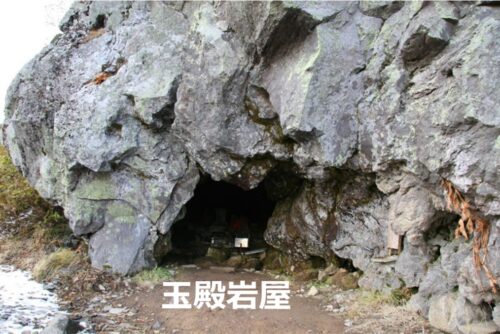

- するとその両者とも玉殿窟(たまどののいわや)に逃げ込みました。

- 洞窟に入ると、そこに阿弥陀如来と不動明王が現れ、有頼に立山を開山するよう導きました。

- その後、有頼は「慈興(じこう)」上人と名乗り、立山を開山しました。

引用元: 環境省中部地方環境事務所 HP

伝説で登場する玉殿窟は『玉殿岩屋』として今も祭られています。

室堂から10分程で行けるとのことなので、次に行った時は是非寄ってみたいと思います。

熊に射た矢の矢じりも発見される

さらに、伝説を裏付けるように佐伯有頼が熊に射た矢の矢じりではないかと思われるものが、2020年に発見されてます。

これね↓

先が二股に分かれた鉄製の「蟇股(かりまた)鏃(やじり)」というものらしくて、中世に作られたものと推測されるそうです。

これが佐伯有頼が熊に射た矢の矢じりかどうかは定かじゃありませんが、興味深い。

現存する『玉殿岩屋』と『矢じり』から佐伯有頼が有力

『熊と白鷹の伝説』にある『玉殿岩屋』と『矢じり』は現存している。

飛鳥時代から奈良時代にかけての人物といえども、ここまで実証されているなら、立山を開山したのは佐伯有頼に間違いない、と思いたいですね。

本当のところはわかりませんが、それが伝説というものでしょうか?

まとめ

以上、立山を開山した伝説の人物『佐伯有頼』について紹介しましたが、いかがでしたか?

伝説とはいえ、いろんな洞窟や矢じりなど古代のロマンを感じましたので、紹介させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございました。