こんにちは、山キャン情報室 管理人の亀太郎です。

日本人なら誰でも知っている「伊勢海老」。

でも、よく考えてみると、なぜ「伊勢」って呼ぶんだろうって疑問に思いませんか?

そんな疑問から、伊勢海老の名前の由来を調査すると、なぜ「伊勢」って呼ぶのか3つの学説があったので紹介します。

- この記事を書いている人

登山歴:2007年~キャンプ歴:1995年~

- 九州の大学卒業後、愛知県の自動車会社で車体構造の研究に従事する傍ら、1995年からデスクワークのストレス解消にオートキャンプを始める。

2007年からは、「山頂でテント泊をしたい」との単純な発想から、登山を独学で学び(一時期、山岳会に所属)、今はソロテント泊主体に活動中。

そんな経験もふまえ、大手メディアでは取り扱っていないノウハウや小ネタ情報を発信しています。

お伊勢さんで採れるから「伊勢海老」じゃなかった

伊勢海老の名前の由来で誰でも思いつくのが、伊勢海老はお伊勢さんで採れるから?ってこと。

お伊勢さんって伊勢神宮のことね。

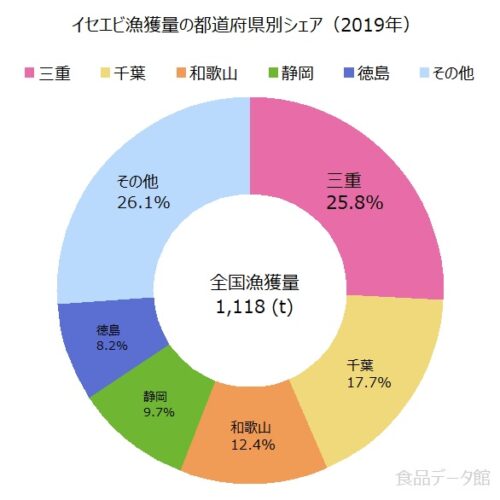

伊勢海老の国内漁獲量の割合を調べてみた。

漁獲量の日本一は三重県で、2019年では全国シェアは25.8%。

伊勢海老は三重県の県魚に指定されていることもあり、納得の漁獲量ですが、年により千葉県と拮抗しているそうです。

であれば「千葉海老」とも呼ばれてもよく、そもそも「三重海老」でもいいはず。

ってことで、「伊勢海老はお伊勢さんで採れるから?」って事だけでもなさそうです。

なので、いろいろと深堀してみると3つの学説がありましたので、次に紹介します。

- 日本の房総半島から台湾に至る太平洋沿岸地域

- 朝鮮半島南部の沿岸地域

- インド洋の熱帯地域

- 大西洋諸島・西部

- オーストラリア西部

- ニュージーランド周辺海域

伊勢海老の名前の由来に関する3つの学説

学説1:古くから伊勢地方で多く採れたので「伊勢海老」の名前がついた説

調べてみると、伊勢海老には深い歴史がありました。

古い順に並べてみると、こんな↓感じ。

- 1566年:『言継卿記』で伊勢海老の名称が初めて記される

- 1688年:井原西鶴の『日本永代蔵』に「伊勢ゑびの高値」という記載あり

- 1692年:井原西鶴の『世間胸算用』で、江戸や大阪で諸大名などが初春のご祝儀とするため、伊勢海老がきわめて高値で商われていた話が記載

- 1697年:『本朝食鑑』で、「伊勢蝦(エビ)・鎌倉蝦(エビ)は海蝦の大なるもの也」と記されており、海老が正月飾りに欠かせないものであるとも紹介している。

- 1709年:貝原益軒の『大和本草』で「此のエビ、伊勢より多く来る故、伊勢蝦といふ」として登場。

これらを考えても、伊勢海老の名前の由来は、昔からお伊勢参りで有名な「お伊勢さん」からと考えるのも妥当な気がしてきました。

学説2:「いせい(威勢)がいい海老」が縮まって「伊勢海老」となった説

伊勢海老の太く長い触角を振り立てる姿って、鎧をまとった勇猛果敢な武士を連想させますよね?

それで「威勢がいい」を意味する縁起物として武家に好まれ、語呂合わせから定着していったとも。

なので、「いせい(威勢)がいい海老」が縮まって「伊勢海老」に!

伊勢海老を正月飾りとして用いる風習は現在も残っており、地方によっては正月の鏡餅の上に載せるなど、祝い事の飾りつけのほか、神饌としても用いられているそうです。

この説、僕のイチオシ!!!!

- おめでたい赤

- 長いひげと曲がった腰が長寿の象徴

- 見た目が武将の姿

- 脱皮して立身出世

学説3:「いそえび」が訛って「伊勢海老」となった説

伊勢海老は産卵期は磯(いそ)にいることが多いそうです。

それで、「いそえび」と呼ばれており、それが訛って「いせえび」となったという学説もある様です。

やや、無理くりな感じ(笑)。

以上、3つの学説を紹介しましたが、どれが正しいか、いまだに不明だとか。

ただ、古くから祝儀用にされるエビなので、お伊勢参りの伊勢神宮と結び付けられたと考えるのが妥当な気がします。

僕が、お伊勢参りに行ったら、帰りに必ず立ち寄る所が、赤福本店の茶屋。

内宮入り口の鳥居のすぐ横にあり、ここでは出来立てホヤホヤの赤福が食べれます。

赤福2個+番茶で230円(税込み)なので是非お立ち寄りください。

伊勢海老の英語呼びは?

Japanese spiny lobsterと言うようですが、省略してJapanese lobsterでもいいそうです。

最近は、そのまんま Ise-ebi っていう国も増えているそうなので、海外でメニューを見る時の参考にしてください。

まとめ

以上、伊勢海老の名前の由来を調査すると、なぜ「伊勢」って呼ぶのか3つの学説があったので紹介しましたが、いかがでしたか?

個人的には3つの学説の内、「いせい(威勢)がいい海老」を信じたいなって思ってますが、皆さんはどうですか?

最後まで、読んでいただきありがとうございました。