こんにちは、山キャン情報室 管理人の亀太郎です。

宇宙ステーションの「きぼう」って肉眼で見えるって知ってますか?

ただし、見上げる角度が大きいと見えやすい。

そこには「大気境界層」の存在があったので、その理由も含めて紹介します。

- この記事を書いている人

登山歴:2007年~キャンプ歴:1995年~

- 九州の大学卒業後、愛知県の自動車会社で車体構造の研究に従事する傍ら、1995年からデスクワークのストレス解消にオートキャンプを始める。

2007年からは、「山頂でテント泊をしたい」との単純な発想から、登山を独学で学び(一時期、山岳会に所属)、今はソロテント泊主体に活動中。

そんな経験もふまえ、大手メディアでは取り扱っていないノウハウや小ネタ情報を発信しています。

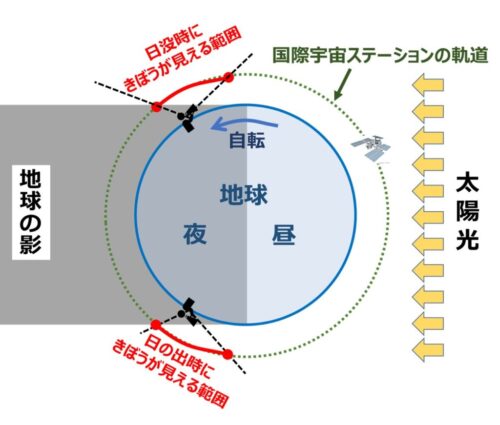

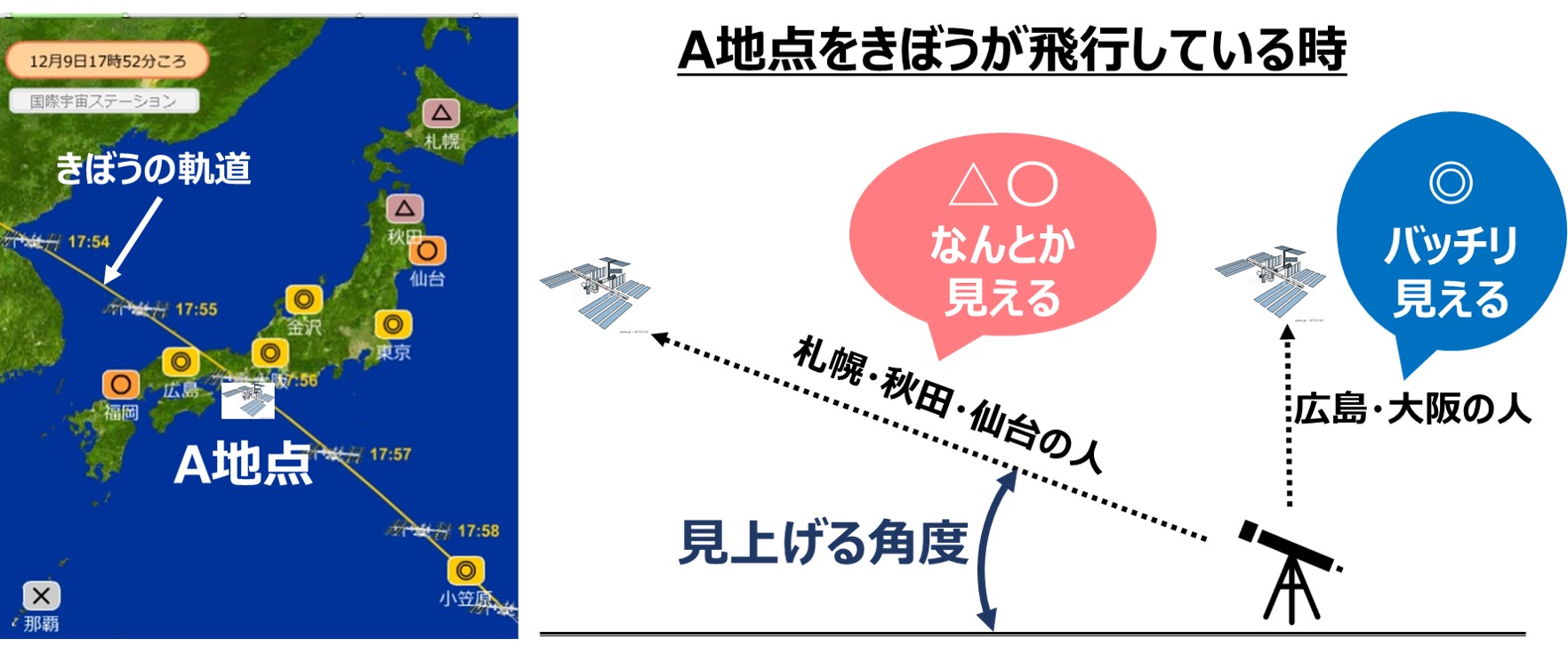

「きぼう」は見上げる角度が大きいと見えやすい

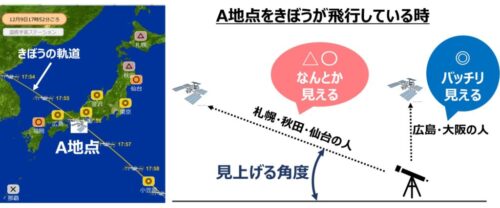

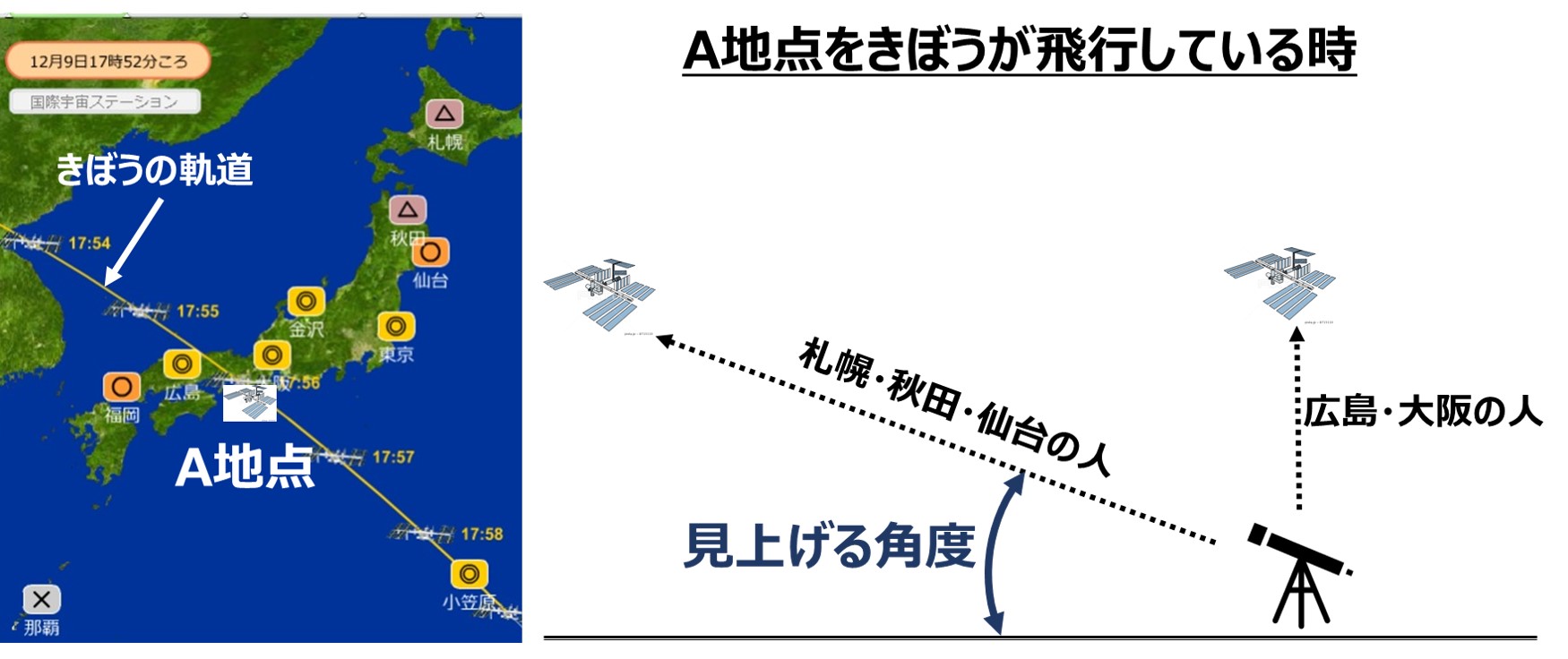

見上げる角度とは、立っている位置から宇宙ステーション「きぼう」を見た時の地面との角度です。

上の図の場合だと、きぼうの軌道が広島・大阪を横切っているので、A地点を通った時の見上げる角度は

- 広島・大阪:ほぼ90度

- 札幌・秋田・仙台:20~30度

となりますが、その見上げる角度の違いで、見え方が変わります。

一般に、見上げる角度の限界は30度(目のいい人でも20度)

上の図の場合だと、きぼうがA地点を通った時は、

- 広島・大阪:ばっちり見える

- 札幌・秋田・仙台:なんとか見える

この見上げる角度が、宇宙ステーション「きぼう」を見るためには非常に重要となります。

そんな見上げる角度の限界を決める大きな要素の一つに「大気境界層」の存在があり、次に紹介しますね。

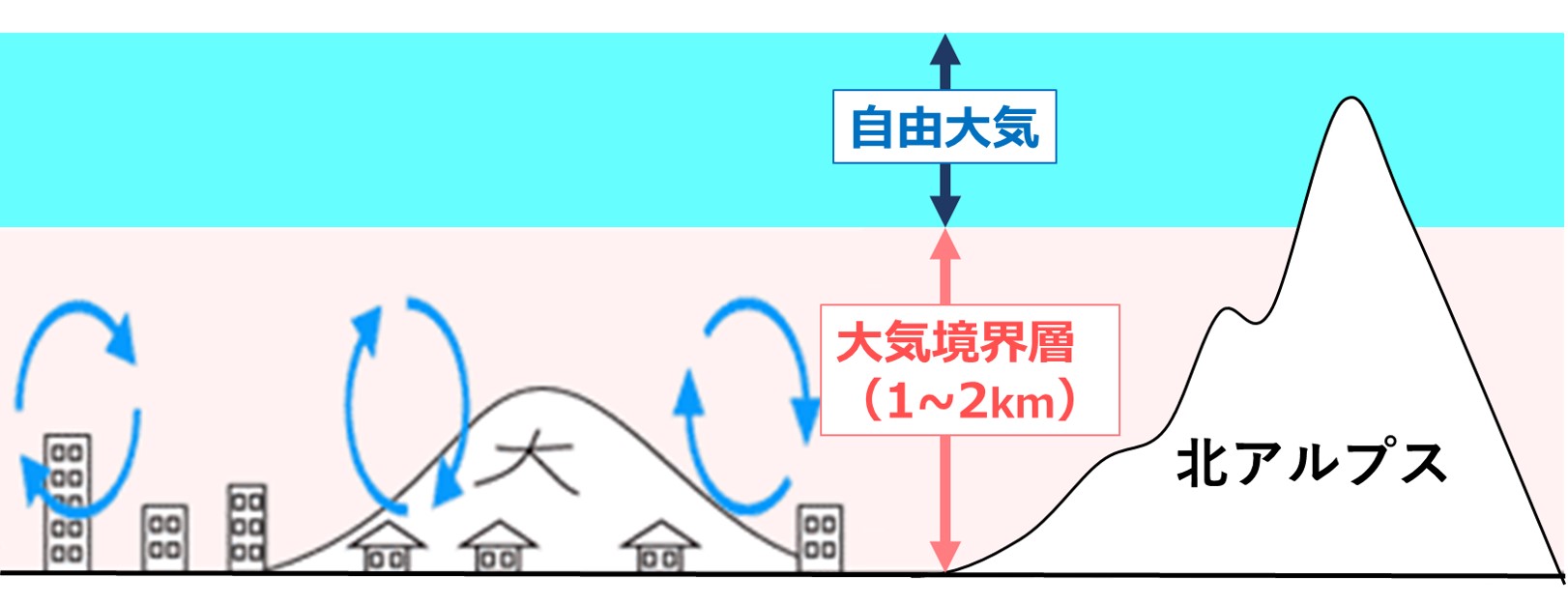

大気境界層とは?

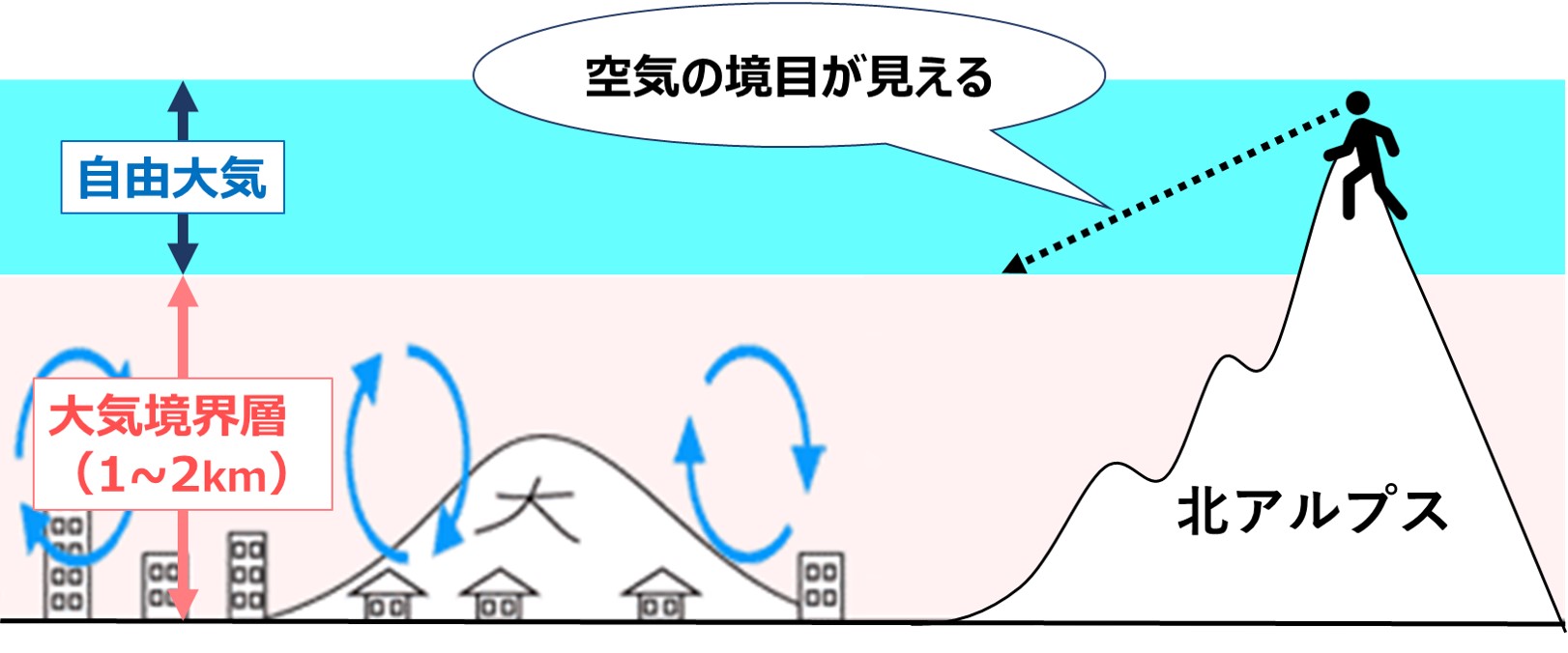

「大気境界層」とは、大気の最も底の部分になる、地表面から高度1~2km程度までの層の事。

それより上空は「自由大気」。

僕たちが体感する暑さ・寒さ・湿っぽさ、自動車のCO2ぜんそくやアレルギーの原因となる大気汚染や花粉の飛散などは、全て大気境界層の中で起こります。

なので、大気境界層には、水蒸気や汚染物質が閉じこめられているため、空気の透明度が、上空の清浄な大気(自由大気)と違います。

こんな↓感じ。

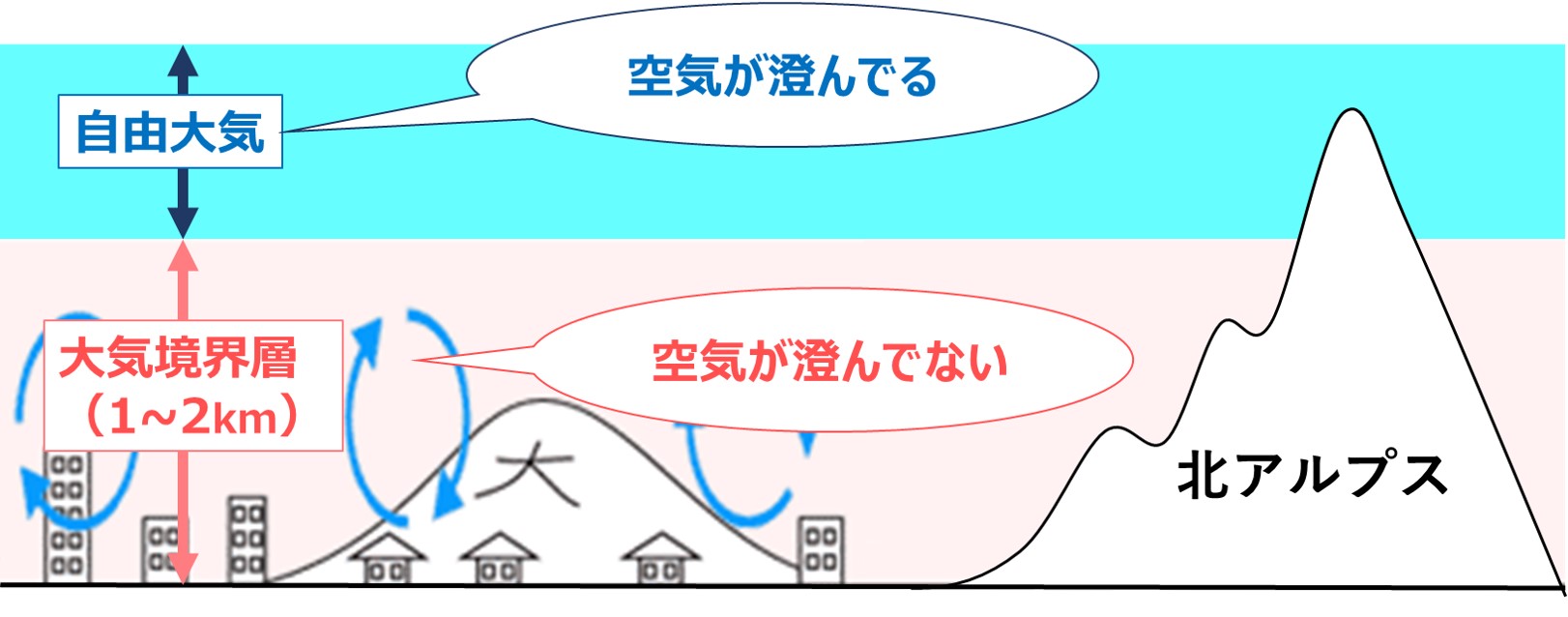

詳細は後から説明しますが、晴天の時など北アルプスなど高い山に登った時は、大気境界層と自由大気の境界がくっきり見えることがあります。

こんな↓感じ。

ひとことで言うと、地面から1~2kmの大気境界層は、汚くて透明度が悪いっ

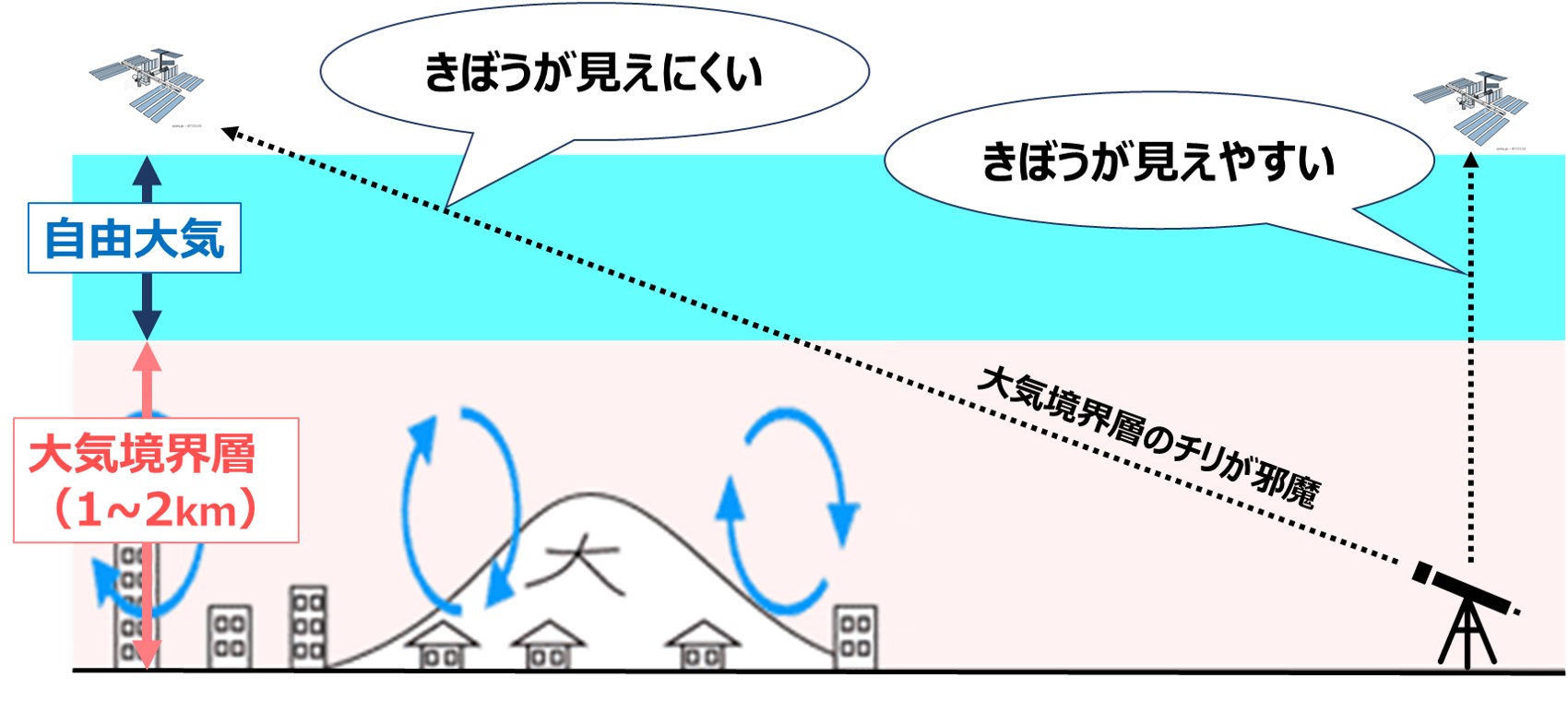

大気境界層の存在が「きぼう」の見え方を変える

そんな、透明度が悪い大気を介して宇宙ステーション「きぼう」を見るため、上の絵の斜めにその距離が長くなり、きぼうが見えにくくなる。

逆に、真上に見るときぼうが見えやすくなります。

これが、見上げる角度で見え方が違う大きな要因です。

以上、見上げる角度が大きいと見えやすい理由を説明しましたが、最後に大気境界層に遭遇した体験を紹介します。

「大気境界層」は目に見えることがある

条件がそろえば見える

当然ですが、大気境界層と自由大気の境界は線は引かれていません。

でも、上の図の様に標高2000mの山に登って上空の天気が良い時に、大気境界層ってくっきり見えることがあります。

北アルプスの薬師岳で見た大気境界層

2013年9月に薬師岳に登った際の出来事。

薬師峠テント場を早起きして薬師岳の朝日を見た後、太郎平小屋前のベンチから真っ青な空に映える薬師岳に別れを告げて下山開始。

折立登山口(富山県)側に下っていく途中の標高2000m付近で、なにやら不思議な光景が。

真っ青な空に境界線!その下は汚い!

最初は日本海の水平線かなって思ったけど、どう考えても違う!

なんだろうと思いながら下っていくと、だんだんその汚い空の中に吸収されていく自分。

帰宅後、いろいろと調べてみたら、これこそ大気境界層と自由大気の境界でした!

これだけ、くっきり見えることは珍しいようです。

それにしても、普段住んでいる所の空気って、こんなに汚いんですね。

驚いたと同時に、地球環境問題をまざまざと感じさせられました。

まとめ

以上、宇宙ステーション「きぼう」は見上げる角度が大きいと見えやすい理由に「大気境界層」の存在があることを紹介しましたが、いかがでしたか?

そこには地球環境問題とも関係があることがわかりますよね。

当ブログでは、その最新情報の早見版とその見方を、週に一回、ここに↓アップしています。